車両の概要オレンジラインの名優たち

車両の特徴

越後鉄道の路線網は全長147.2 kmに及ぶが、そのほとんどは平坦線であり急勾配や急曲線はほぼ存在せず、駅間距離が長いという特徴を有する。したがって、越後鉄道の電車は伝統的に定格速度が高く取られ、高速域での走行に余裕を持たせたセッティングとなっている。

電化時から現在に至るまで、新造車両はすべて日本車輌製造にて製作されている。電化前は客貨車の一部に新潟鐵工所製が存在した。電機品は電化時より東洋電機製造の製品が使われている。これは創業家の親族関係によるものだと言われている。一方で空制品は三菱電機の製品が使われているが、これは電化時に同社製の重電品を多く採用したことに由来する。

車両のスタイルはコンサバティブなものが多い。前面スタイルは妻開戸を中央に持つ貫通形の車両が主流であるが、これまでに700形や1000系で非貫通形のいわゆる湘南形が採用されたこともあった。3000系から5000系までの間、踏切事故対策として高運転台が採用されていたが、6000系以降はワンマン運転時の接客対応のために低運転台となっている。

越後鉄道の沿線は冬期降雪に見舞われ、特に長岡線や小千谷線においては豪雪とのたたかいを強いられている。このため、車両についても相応の雪対策が必要とされる。分かりやすい点を挙げれば、先頭台車へのスノープラウの取付、主電動機冷却風の取入れ口を車体上部に設けていること、ブレーキシューとして特殊鋳鉄制輪子を使用していることなどである。

現在、電車の標準カラーとしてオレンジ帯を基調としたデザインが採用されている。このデザインは1985(昭和60)年に登場した5000系から用いられているもので、オレンジ色は日本海に沈む夕陽をイメージしたものとされる。かつてはインペリアルレッドと呼ばれる深紅色が標準カラーとして用いられていたが、現在では事業用車などに見られるのみである。

車両史

現在、大手私鉄にも引けを取らない電車たちが最高速度105 km/hで駆け巡る越後鉄道であるが、1912(大正元)年の開業当初は蒸気機関車がマッチ箱のような客車を牽引して走っていた。地方私鉄の雄として全国にその名をとどろかせている現在の越後鉄道の姿からすれば、隔世の感を覚えさせられる。

越後鉄道が最初に電化されたのは1929(昭和4)年のこと。このとき新造された電車、100形は客車の文法に則った重厚なスタイルの車両であった。当初はこの100形を用いて客車を牽引する形での運行が実施されていた。上越線が建設途上の時代、東京や大阪へ向かう長距離旅行者たちの多くがこの100形に乗車したことだろう。

上越線が全通した1931(昭和6)年、越後鉄道は長岡鉄道を合併。翌年1932(昭和7)年には旧長岡鉄道区間の全線を電化する。このとき所要とされた車両は鉄道省からの払下げ車にてまかなわれた。やって来た車両は元京浜線のデハ6340形と呼ばれたグループである。この木造省電は200形として旧長岡鉄道区間に集められて使用された。

開業から長らくの間、新潟側のターミナルは白山、長岡側のターミナルは西長岡と双方ともに中心部から離れた場所に位置していた。そこで、1937(昭和12)年から1939(昭和14)年にかけて両都市の中心部に位置する万代橋・長岡への延伸を果たす。その際、新潟・長岡間直通用の優等車として300形が登場。当時鄙には稀なロマンスカーとしてその名をはせた。

1947(昭和22)年、東武鉄道から荒廃しきった電車がやってきた。国から63形電車の割り当てを受けた私鉄は、地方私鉄に対して車両供出の義務を負い、越後鉄道ではこれを受け入れたのである。輿入れした電車は500形と名付けられ、資材不足の中、懸命に整備が行われた。そして、貴重な戦力として活躍することになる。

終戦の放心状態から3年も経つと次第に復興に向けての新たな動きが見られるようになってきた。1948(昭和23)年、戦後復興の流れとともに伸びつつたった輸送量に対応するため、戦後初の新造車として600形が登場する。いわゆる運輸省規格形であるが、戦前に登場した200形に準じた姿で設計され、戦後復興の希望となった。

戦前、来迎寺・西小千谷間を結んでいた国鉄魚沼線は1944(昭和19)年に不要不急路線として休止されてしまう。戦後、魚沼線の復活運動が興り、政治的な交渉の結果、越後鉄道のもとで復活が決まる。1954(昭和29)年に決まった復活開業に向け、魚沼線に車両を振り向けるための車両増備が必要となったために登場した優等車が700形である。

高度経済成長期下、ますます輸送量は伸び続け、2両編成で運行していた新潟・長岡間の直通急行は常時満員と化していた。直通急行の3両運転化を実施するため、1960(昭和35)年に1000系が登場する。1000系は名古屋鉄道5000系などに範を取る日車ロマンスカーの一派であり、優美な姿で好評を博した。

1964(昭和39)年、新潟県内で新潟国体が開催されることを機に新潟・柏崎間の直通急行の運行が決まる。この列車に充当すべく2000系が新造された。この車両は他車に比較して小型であり使いづらかった300形の主要機器や台車などを流用し、1000系をベースに近郊輸送向けにアレンジした新造した車体と組み合わせたものであった。

2000系は一般車の近代化を実現したことから利用客から好評を持って迎えられた。そこで、2000系をベースとした新造車である3000系が1966(昭和41)年に登場する。3000系と後述する3200系は、越後鉄道の標準車としてその後十年以上かけて増備されつづけ、電化以来主力であった100形などを置き換えていくことになる。

高度経済成長期が落ち着いた1970年代、鉄道輸送に対しては単なる輸送力増強だけではなくサービスの向上が命題となりつつあった。中でも夏季の冷房サービスは特に望まれていたものであった。そのため、十年にわたって投入されつづけてきた3000系のモデルチェンジ車として、1976(昭和51)年に越後鉄道初の冷房車3200系が登場する。

電化時から主力として活躍してきた100形は1979(昭和54)年までに全廃された。つづいて残った他の旧性能車を置換えるべく、1985(昭和60)年に登場した車両が5000系である。5000系では近距離輸送の円滑化を目的に300形以来の3扉車を採用している。5000系は新時代の標準車として1993(平成5)年まで大量増備されることになる。

5000系は多くの旧性能車や非冷房車を置換えたが、越後線(吉田・柏崎間)や小千谷線用に600形が残存していた。貴重な旧性能車ということもあり趣味者からの注目も高かったが、老朽化や部品の払底はいかんともできず、1998(平成10)年に越後鉄道初のVVVFインバータ制御車6000系を導入した。

1960年代から1970年代にかけて大量に増備された3000・3200系は今や老朽化を迎えていた。そして現代、鉄道事業には輸送量の減少や運行に関わるあらゆる人員の不足といったさまざまな問題が降りかかっている。こうした問題に対処すべく、2012(平成24)年から現在に至るまで増備されている車両が7000系である。

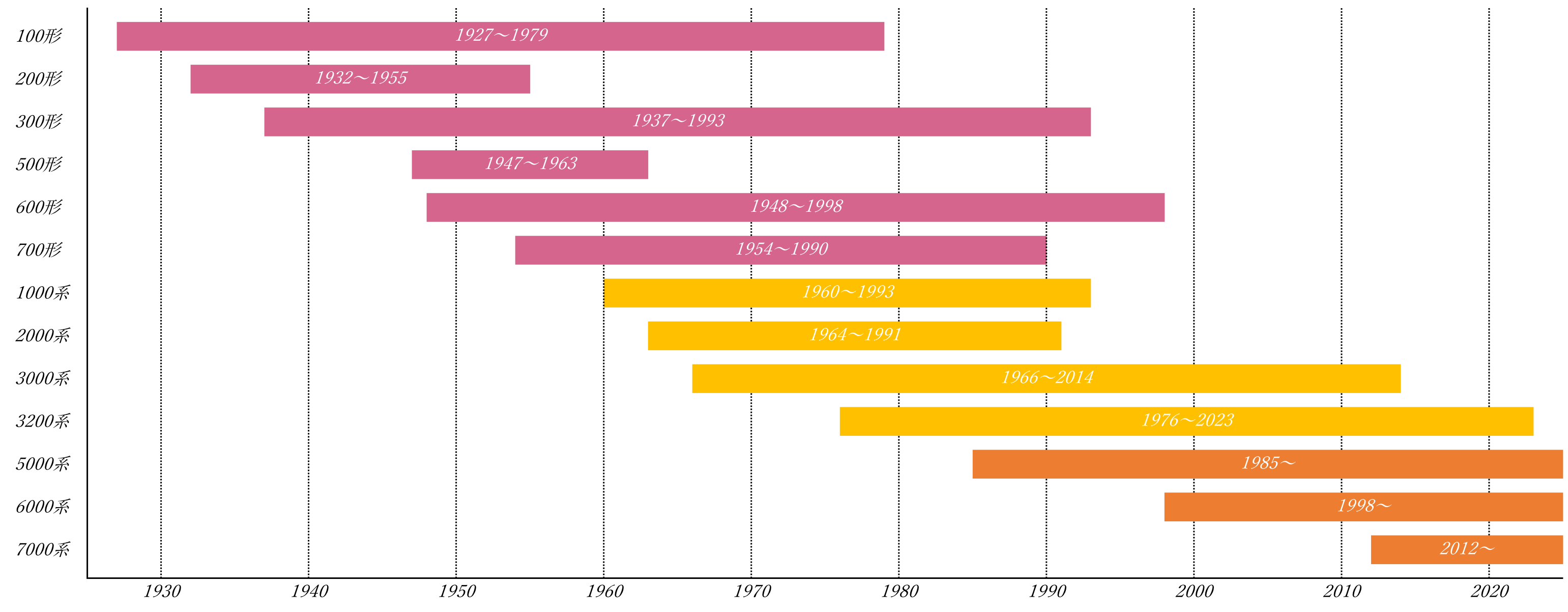

車両史をつらつらと書き連ねてみたけれど、百聞は一見に如かずとも言うし、本当は何かビジュアル的なもので示すのがいちばんなんだよね。

いきなりそんな物書きのコンプレックスみたいなことを言われましても……。

というわけで、ビジュアルで車両史が分かる表を用意しました。

じゃん!

▲ 越後鉄道の車両タイムチャート

いや~やっぱりこういう図を入れるとそれっぽくなるよ。

1930年代から1960年代まで怒涛の勢いで車両形式が増えてるんですね。

路線の拡大やら戦後復興やらいろいろ絡んで車両形式が増えちゃった。

まぁでもこの時期はどこの鉄道事業者でもこんなもんよ。

琴電みたいにず~っと輸送力増強、輸送力増強でなりふり構わず中古車入れまくってキリがなくなるところもありましたけど、それに比べたら……。

マシな方だよね~。

越後鉄道は輸送力が逼迫するような経験がない幸せな鉄道なのだ。